Culture et pairs

Les pairs sont une autre source puissante d'enculturation. Les humains, en particulier, sont très sensibles à l'apprentissage de leurs pairs. Une étude fascinante a posé la question suivante : les chimpanzés, les orangs-outans et les enfants humains de 2 ans diffèrent-ils par l'influence de leurs pairs dans la résolution d'un problème (Haun, Rekers, & Tomasello, 2014) ?

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont d'abord donné à ces trois groupes une tâche à résoudre. L'exercice consistait à faire tomber une balle dans un ensemble de boîtes comportant trois trous différents. Faire tomber la balle dans un seul trou libérait une récompense très convoitée — des cacahuètes pour les grands singes et des pépites de chocolat pour les enfants humains. Une fois que les trois groupes avaient découvert quel trou libérait la nourriture en faisant tomber la balle eux-mêmes, ils ont ensuite observé des pairs similaires (d'autres chimpanzés, orangs-outans ou enfants humains) faire tomber la balle dans un autre trou qui libérait également de la nourriture. Les trois groupes ont ensuite eu l'occasion de revenir à l'ensemble de boîtes et de faire tomber à nouveau des balles. Les résultats ont clairement montré que seuls les enfants humains étaient susceptibles de changer de trou en imitant celui utilisé par leurs pairs. Les grands singes sont restés fidèles à leur solution initiale. En d'autres termes, les enfants humains étaient plus enclins à se conformer au comportement de leurs pairs par rapport aux grands singes. De plus, les enfants humains étaient encore plus susceptibles de se conformer si le pair était présent dans la même pièce. Pour les grands singes, la présence d'un pair n'influençait pas leur comportement. Il est important de noter que c'est cette capacité des humains à se conformer facilement et leur désir de se conformer à leurs pairs qui facilite l'apprentissage des normes et des comportements de groupes sociaux et culturels spécifiques.

En comparant les enfants humains avec les grands singes, Tomasello et ses collègues ont offert un aperçu précieux sur la manière dont les humains sont particulièrement sensibles à répondre aux pairs, plus que d'autres espèces. Toutefois, à travers les cultures, l'étendue de l'influence des pairs sur le développement des enfants peut varier. Cela peut dépendre de la rapidité avec laquelle la culture change. Mead (1978) a décrit trois types de cultures avec différents niveaux d'influence des pairs sur l'enculturation des jeunes. Dans les cultures postfiguratives, où le changement culturel est lent, l'enculturation se fait principalement par la transmission des connaissances des anciens vers les enfants. Dans ce cas, les anciens détiennent les savoirs nécessaires pour devenir des adultes compétents. Dans les cultures cofiguratives, où le changement culturel est plus rapide, les adultes continuent à socialiser leurs enfants, mais les pairs jouent un rôle plus important dans la socialisation mutuelle. Les jeunes peuvent se tourner les uns vers les autres pour des conseils et des informations. Dans les cultures préfiguratives, la culture change si rapidement que les jeunes peuvent être ceux qui enseignent aux adultes. Les connaissances détenues par les adultes peuvent ne plus suffire à la prochaine génération, et les adultes peuvent devoir se tourner vers les jeunes pour obtenir des conseils et des informations (voir la Figure 3.4).

Exposition aux groupes de pairs

Les cultures varient en fonction de l'exposition des enfants à leurs groupes de pairs. Dans les pays industrialisés, les enfants passent beaucoup de temps avec des pairs du même âge. Par exemple, les adolescents américains passent beaucoup plus de temps par semaine (18 heures) avec leurs pairs en dehors de l'école que les adolescents japonais (12 heures) ou taïwanais (8 heures) (Fuligni & Stevenson, 1995). La nature et l'importance des pairs en tant qu'agents de socialisation dans ces cultures industrialisées diffèrent de celles d'autres cultures. Par exemple, les enfants grandissant dans des villages agricoles isolés auront peu de possibilités d'interagir avec une grande variété de camarades de jeu. Ou bien, les enfants d'une société de chasseurs-cueilleurs peuvent être socialisés par des pairs d'âges variés, au lieu des groupes du même âge caractéristiques des pays avec une éducation formelle, où la scolarité stratifiée par âge est la norme (Krappmann, 1996). Ainsi, selon la culture, l'étendue des interactions entre enfants et leurs pairs peut être très significative.

| Niveau d'influence des pairs | Culture | Description |

|---|---|---|

| Faible influence des pairs | Cultures postfiguratives | Le changement culturel est lent, la socialisation se fait principalement par la transmission des connaissances des anciens aux enfants. Les anciens détiennent les connaissances nécessaires pour devenir un adulte compétent et réussi. |

| Influence des pairs | Cultures cofiguratives | Le changement culturel est plus rapide, les adultes continuent à socialiser leurs enfants, mais les pairs jouent un rôle plus important dans la socialisation mutuelle. Les jeunes peuvent avoir besoin de se tourner les uns vers les autres pour des conseils et des informations. |

| Forte influence des pairs | Cultures préfiguratives | La culture change si rapidement que les jeunes peuvent être ceux qui enseignent aux adultes. Les connaissances détenues par les adultes peuvent ne pas être suffisantes pour la génération suivante, et les adultes peuvent devoir chercher des conseils et des informations auprès des jeunes. |

Ce tableau résume les différents niveaux d'influence des pairs sur l'enculturation dans les cultures postfiguratives, cofiguratives et préfiguratives.

Les pairs et le harcèlement

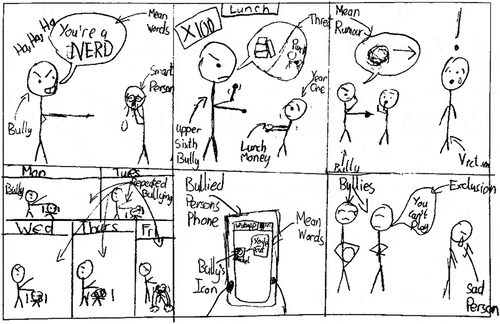

Le harcèlement entre pairs est reconnu au niveau international comme un problème de santé publique et de sécurité majeur. Olweus, un chercheur norvégien, a mené la première étude scientifique à grande échelle sur le harcèlement dans les années 1980. Ses recherches ont conduit à un mouvement antibullying dans de nombreux pays du monde, pour reconnaître le harcèlement entre pairs comme un problème grave dans les écoles et développer des interventions pour le combattre.

Olweus (1993) a défini le harcèlement selon trois critères : (1) des dommages physiques ou psychologiques intentionnels, (2) qui reposent sur un déséquilibre de pouvoir entre l'agresseur et la victime, et (3) qui se répètent dans le temps. Le déséquilibre de pouvoir peut faire référence à des différences d'âge, de taille physique, à la présence ou l'absence d'un handicap, ou à une situation de majorité ou de minorité. Selon cette définition, le harcèlement peut inclure des agressions physiques, des insultes, des rumeurs et l'exclusion sociale.

En utilisant cette définition, les chercheurs ont constaté que le taux de harcèlement varie d'une culture à l'autre. Dans une comparaison internationale, 41 % des enfants d'écoles primaires en Italie, 27 % en Angleterre, 20 % au Portugal, 18 % en Espagne, 11 % au Japon et 9 % en Norvège ont déclaré avoir été victimes de harcèlement (Smith et al., 1999). Cependant, avant de conclure que les enfants italiens sont beaucoup plus susceptibles de devenir des harceleurs que ceux du Japon ou de la Norvège, il faut reconnaître que les comparaisons internationales peuvent poser problème si les cultures définissent le harcèlement de manière différente.

Pour résoudre ce problème, Smith a étudié comment la définition et l'expression du harcèlement peuvent différer d'une culture à l'autre. Lui et ses collègues ont étudié des enfants (de 8 ans) et des adolescents (de 14 ans) dans 14 pays — Autriche, Chine, Angleterre, France, Allemagne, Grèce, Islande, Italie, Japon, Norvège, Portugal, Slovénie, Espagne et Thaïlande (Smith et al., 2002). Pour identifier ce qui était considéré comme du harcèlement, 25 images de situations différentes ont été montrées aux enfants et adolescents dans chaque pays. Ils devaient ensuite décider quelles actions étaient considérées comme du harcèlement. Vingt-trois images représentaient diverses formes de comportements agressifs ou exclusifs pouvant être considérées comme du harcèlement (comme exclure un enfant d'un jeu), et deux images illustraient des comportements prosociaux (comme offrir un crayon à un enfant qui l'a oublié).

Dans tous les pays, il y avait peu de différences entre les sexes concernant ce qui était considéré comme du harcèlement. Autrement dit, tous les enfants définissaient le harcèlement de manière très similaire. Une autre similitude à travers les pays était la différence d'âge dans la définition du harcèlement : à 8 ans, les enfants distinguaient entre comportements agressifs et non agressifs, mais à 14 ans, les adolescents distinguaient différents types d'agression : physique, verbale et exclusion sociale. Il y avait aussi des différences culturelles. Par exemple, en Angleterre, le harcèlement était couramment perçu comme un conflit entre deux individus, se produisant généralement dans la cour de récréation. En revanche, au Japon, le harcèlement était souvent perçu comme un groupe entier excluant un individu, généralement dans la salle de classe. D'autres études menées dans des pays asiatiques ont également trouvé que l'exclusion sociale, plutôt que l'agression physique ou verbale, était la principale forme de harcèlement. En Corée, par exemple, une distinction est faite entre wang-ta, qui désigne l'exclusion par les camarades de classe, et jun-ta, qui désigne l'exclusion par toute l'école (Koo, Kwak, & Smith, 2008). Contrairement à des pays comme l'Angleterre et les États-Unis, en Corée, les filles sont plus susceptibles d'être les harceleuses que les garçons, et l'agression physique est relativement rare (Koo et al., 2008).

Bien que des progrès aient été réalisés dans l'étude des façons culturelles spécifiques de harceler, les recherches futures devront également se concentrer sur les nouvelles formes de harcèlement. Le cyberharcèlement, défini comme le fait de nuire à quelqu'un par des moyens électroniques, par exemple en utilisant Internet, les réseaux sociaux ou les SMS, est désormais reconnu comme un problème de santé publique international (Nixon, 2014). Comme le harcèlement en personne, les enfants exposés au cyberharcèlement présentent également des symptômes accrus de dépression, de symptômes somatiques, d'anxiété et de solitude. Ce qui est préoccupant, c'est que les enfants victimes de cyberharcèlement sont moins enclins à en parler que ceux victimes de harcèlement en personne. De plus, contrairement au harcèlement traditionnel, les enfants rapportent que le cyberharcèlement se produit davantage à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école. Ainsi, les nouvelles technologies ont créé de nouveaux contextes pour les interactions sociales. Les enfants ont maintenant davantage d'occasions d'interagir plus fréquemment avec un plus grand nombre de pairs divers, et ce, pendant une plus longue période tout au long de la journée. Les recherches futures devront suivre l'évolution rapide des technologies pour mieux comprendre comment ces nouveaux moyens d'interaction sociale changent la manière dont nous sommes socialisés par nos pairs.

Résumé

Dès un très jeune âge, nous apprenons de nos pairs. Nous voulons leur ressembler et faire ce qu'ils font. Notre capacité à apprendre de nos pairs signifie que l'enculturation est largement influencée par le groupe de pairs, et pas seulement par la famille. Ce qu'il est important de retenir, cependant, c'est que l'influence des pairs n'est pas toujours unidirectionnelle. Nous choisissons les pairs avec qui passer du temps et, au fil du temps, nous nous influençons mutuellement. Nous apprenons notre culture de nos pairs, mais eux aussi apprennent de nous.

Les pairs jouent un rôle majeur dans un cadre important : le système éducatif. Parce que les enfants dans de nombreuses régions du monde passent plus de temps à l'école que dans tout autre contexte (Eccles & Roeser, 2011), ce qui se passe à l'école est au centre des recherches. Dans la section suivante, nous examinerons différents aspects du système éducatif en tant qu'agent majeur d'enculturation.

Vérification de la compréhension

- Que signifient les termes postfiguratif, cofiguratif et préfiguratif ?

- Les interactions négatives entre pairs sous forme de harcèlement ont été largement étudiées à travers les cultures. Comment le harcèlement est-il défini et quelles sont les variations culturelles concernant le harcèlement ?